法律を要約すると

長期許容応力度 と 沈下変形量が必要

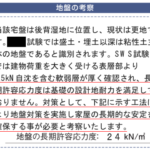

SWS式試験では基礎下2mに自沈層がある場合は沈下変形量を確かめなければならない。

過剰改良の原因

過剰改良の原因は 自沈層=杭判定 という、不十分かつ極端に安全側な考察にある。

異なる調査方法で長期許容応力度と沈下変形量を算出すれば、杭が必要なくなる可能性は非常に高い。

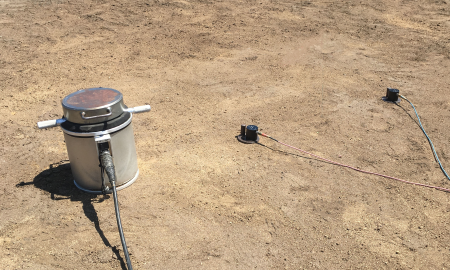

表面波探査は

長期許容応力度 と 沈下変形量を算出します

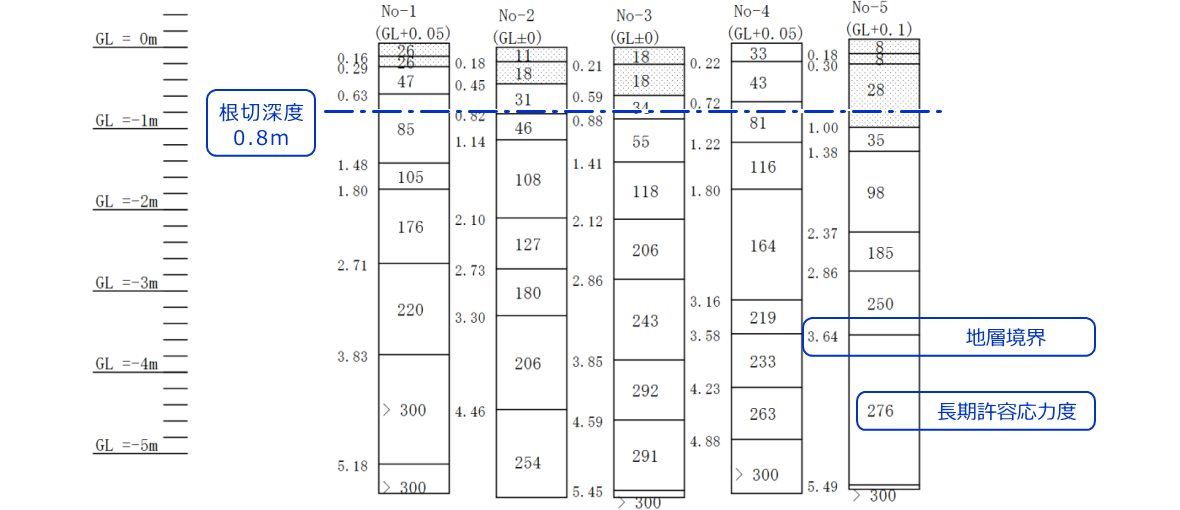

表面波探査の長期許容応力度

1KN/㎡単位の長期許容応力度を高精度に算出。

さらに地層境界を1㎝単位で算出でき、地層毎に長期許容応力度がわかる。

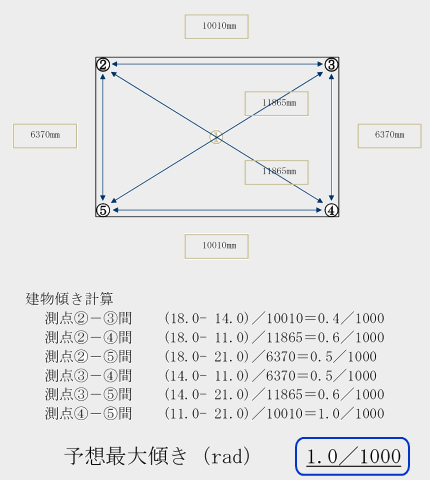

表面波探査の沈下変形量

建物荷重によって地層毎の沈下変形量(㎜)で算出

各測点の沈下変形量(㎜)の差を建物の辺で割り傾斜量を算出

表面波探査は総合的に判定

長期許容応力度(KN/㎡)と沈下変形量(㎜)を算出し、地耐力を総合的に判定します。

改良不要判定率88%(全国平均)

メリット

1. コストカット

新築、建売、マンション

基礎コストを抑えられる

2. 契約解消にならない

高額な追加工事費の請求による

契約解消を防げる

3. 土地資産価値を守る

地下埋設物による

土地資産価値の低下を防げる

セカンドピニオンの流れ

① 送付

杭判定報告書と図面を

北海探査に送付

② 審査

覆せる余地の判断

(調査費が嵩むのを防ぐ為)

③ 再調査

再調査実施

杭不要判定率90%以上の報告(当社比)